Les QCM interactifs sont accessibles à partir de la page d’accueil

du coaching virtuel à accès gratuit dilingco.com

Page

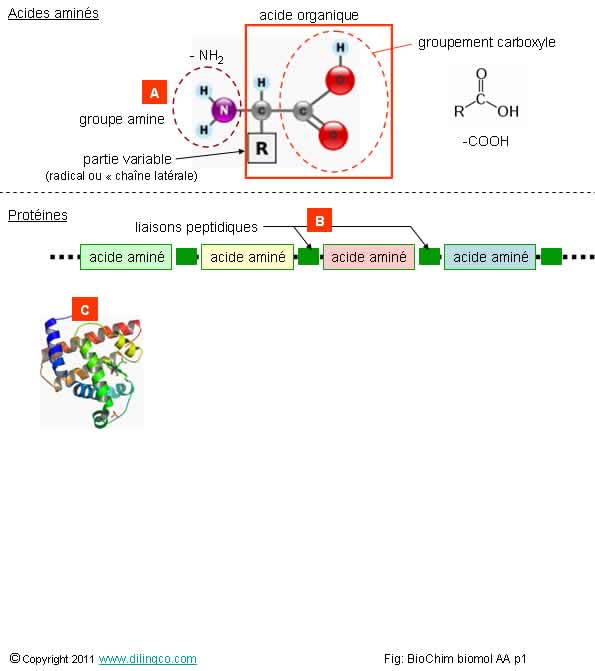

1.

Acides aminés et

protéines

Sélectionner l’affirmation exacte :

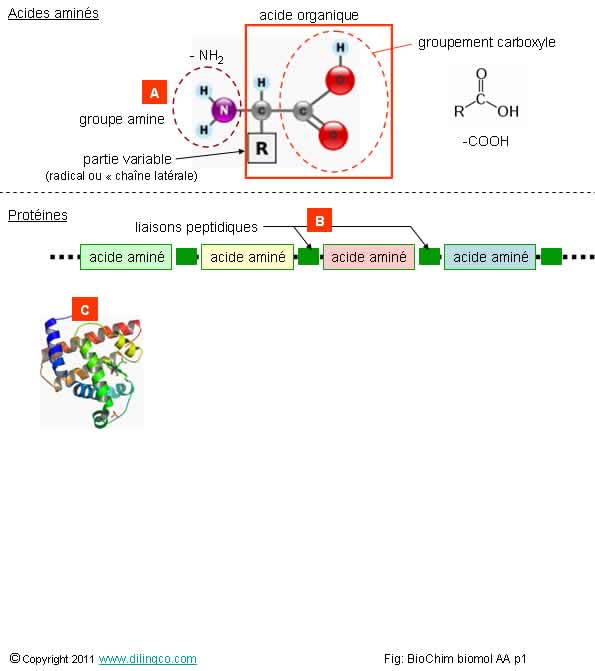

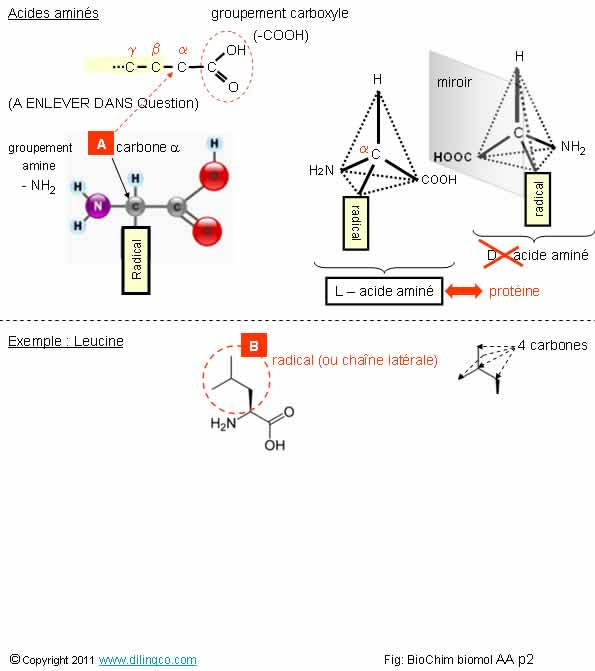

1- Les acides aminés sont des acides organiques contenant un

groupement amine

2- [A] : groupement carboxyle

3- [B] : groupement amine

4- [C] : structure spatiale d’une protéine : tous les AA

aminés sont dans un même plant. Le nombre total d’acides aminés (à partir des

20 AA de base), est limité

L’affirmation 1 est exacte.

Affirmation 1

Oui.

Les acides organiques (ou acides carboxyliques), sont formés d’un groupement

carboxylique (-COOH) et d’un radical quelconque.

Exemple :

Acide formique : H-COOH

Acide acétique : CH3–COOH (dans le vinaigre ; antiseptique et

désinfectant)

Acide oxalique : CHOOH-CHOOH

Rappels :

Acides

aminés

Les acides aminés (ou aminoacides), ont 2 groupes

fonctionnels :

- un groupement carboxyle –COOH

- un groupement amine –NH2.

Protéines

Les

protéines sont des polymères d’acides aminés.

Toutes

les protéines de notre organisme sont construites

à partir de 20 acides aminés de base.

Les

acides aminés sont reliés entre eux par des liaisons

peptidiques pour former une chaîne plus

ou moins longue.

Le nombre

et la chronologie des acides aminés d’une chaîne sont spécifiques à la

protéine.

Note :

Un enzyme est une protéine avec un pouvoir catalytique.

Page 2.

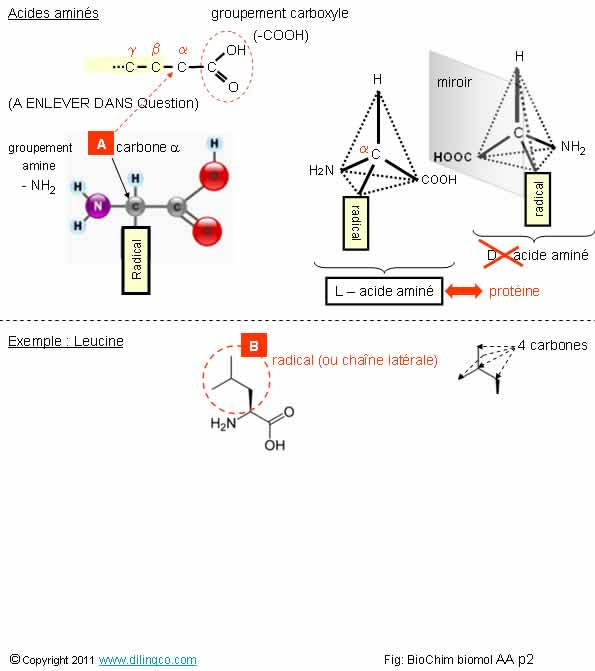

L - acides alpha aminés

Sélectionner

l’affirmation exacte :

1-

[A] : les groupements amine, carboxyle, l’hydrogène, le radical (appelé

« chaîne latérale »), sont connectés sur le carbone bêta de la chaîne

aliphatique

2-

[B] : la chaîne latérale aliphatique composée de 3 carbones

3- Les acides aminés les plus communs sont les acides alpha

aminés ; Les acides alpha aminés les plus communs sont ceux de la série L

4- L’atome de carbone a un total de 4 électrons

L’affirmation 3 est exacte.

Affirmation 3

Oui.

Ces acides aminés sont les briques de base des protéines.

Exceptions :

- Les membranes bactériennes contiennent des D-alanine et des D-glutamine : acide

aminés de la série D.

- Des acides aminés modifiés, qui découlent des acides aminés de base,

sont dans le collagène.

Affirmation 4

Non.

Numéro atomique du carbone : 6C

- 2 électrons de cœur,

- 4 électrons de valence.

Rappels :

Aliphatique

Du grec aleiphar,

-atos : graisse

(Terme

initialement utilisés pour décrire les acides gras à chaîne linéaire))

Composé carboné acyclique ou cyclique, saturé ou insaturé, à l'exclusion des composés aromatiques,

Les

carbones de la chaîne aliphatique sont numérotés par les lettres de l’alphabet

Grec (le premier : carbone alpha).

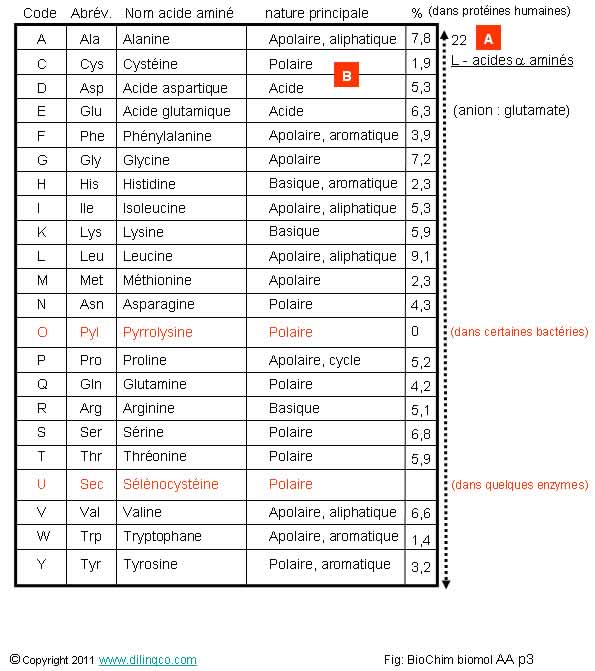

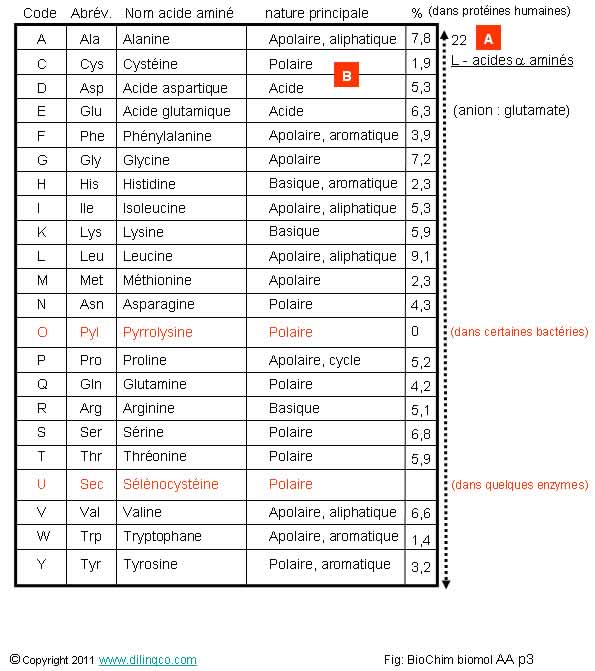

Page 3.

Liste et codages des AA

Sélectionner

l’affirmation exacte :

1- [A] :

21 des 22 acides aminés de base sont utilisés pour constituer les protéines (Un enzyme est une protéine avec un pouvoir catalytique)

2- [A] : liste des acides bêta aminés de la série D, briques

de base des protéines

3- [B] :

Un acide aminé ne peut pas être de plusieurs natures

4-

L’alanine est l’acide aminé le plus souvent rencontré dans les protéines

L’affirmation

1 est exacte.

Affirmation

1

Oui.

Des acides aminés modifiés, qui découlent des acides aminés de base,

peuvent se rencontrer.

Exemples :

- dans le collagène,

- lors des processus métaboliques.

(homo-cystéine, méthyl-histidine, etc.)

Affirmation

3

Si.

Les

acides aminés apolaires, aliphatiques, hydrophobes,

tendent à occuper le cœur des protéines.

Les

acides aminés polaires (hydrophiles),

tendent à occuper la surface des protéines.

Affirmation

4

Non.

La leucine est l’acide aminé qui a la plus forte occurrence dans les protéines.

Rappels :

AA : Acides Aminés

2 Codes

Pour

faciliter la lecture des AA des composant les protéines, deux codes

internationaux existent :

- un code à une lettre

(La

première lettre du nom ou, en cas de redondance, une autre lettre)

Le code à

une lettre est très utilisé pour le stockage des séquences protéiniques dans

les banques de données.

- un code à trois lettres

(Généralement

les trois premières lettres du nom de l’acide aminé).

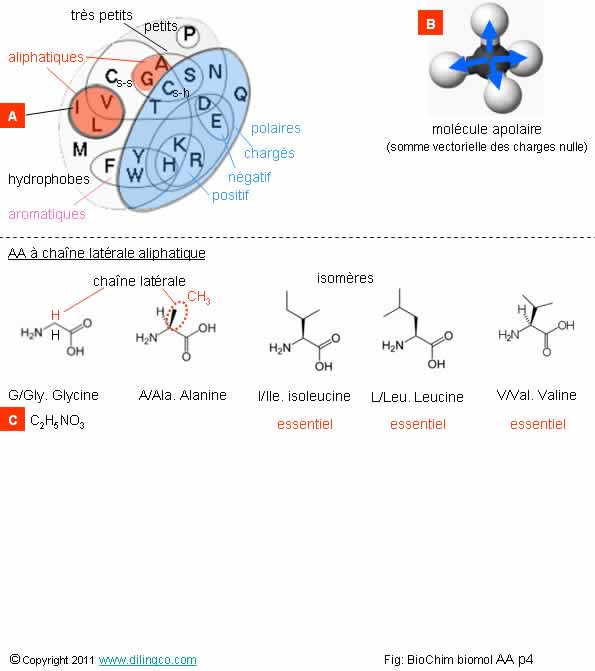

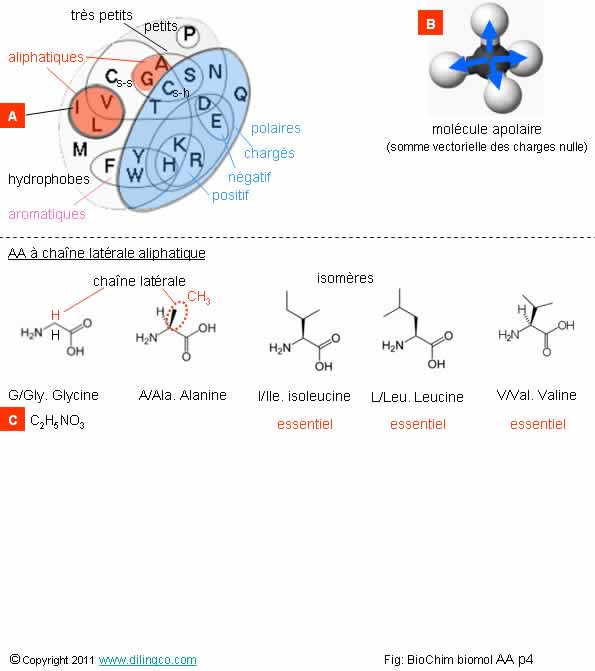

Page 4.

G, A, I, L, V. Chaîne

aliphatique

Sélectionner

les deux affirmations exactes :

1- Les AA

aliphatiques sont apolaires et hydrophobes.

2- La

glycine a un radical/chaîne latérale composée d’un seul H, pas de carbone

asymétrique et pas de molécule chirale/énantiomère

3-

[A] : I = isomére

4- [B] :

exemple de molécule polaire

5- Alanine :

pas de chaîne latérale

6- [C] :

C2H3O2

7-

L’isoleucine et la leucine ne sont pas des molécules isomères

Les

affirmations 1 et 2 sont exactes.

Affirmation

2

Oui.

Classée

dans les AA aliphatique par défaut.

Énantiomères : molécules isomères images l’une de l’autre dans un miroir

et non superposables.

Chirales : deux molécules énantiomères.

Isomères : molécules de même formule brute mais de formules

semi-développées ou développées différentes.

Affirmation

3

Non.

I =

Isoleucine suivant le codage une lettre des AA

(« Ile »

suivant le codage à 3 lettres)

Affirmation

5

Si.

Un

carbone ; une chaîne latérale méthyle.

Rappels :

AA

essentiels

Les éléments chimiques essentiels ne peuvent pas être

synthétisés par l’homme mais lui sont essentiels

pour son métabolisme.

Les éléments

chimiques essentiels proviennent donc de l’alimentation.

Certains

acides gras, certains acides aminés, entrent dans ce cas, et sont donc dits

« essentiels ».

Page 5.

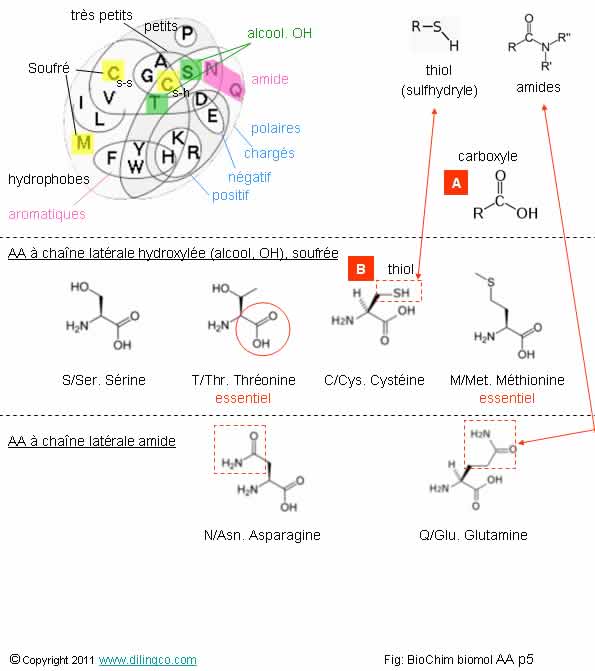

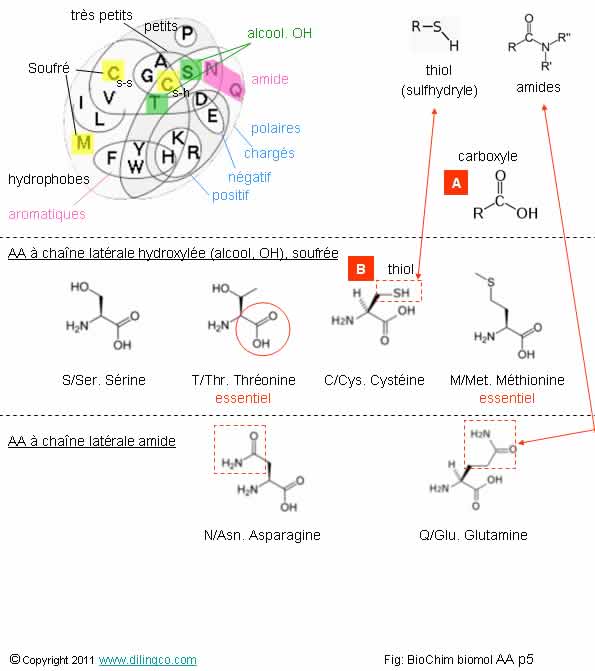

AA Hydroxylés, soufrés, amides

Sélectionner

l’affirmation exacte :

1- [A] :

groupement thiol (groupement sulfhydryle)

2-

[B] : groupement thiol (groupement sulfhydryle)

3- Lettre

«A » : Asparagine

4- Les

acides aminés soufrés et amides se différentient par la présence ou non d’un

groupe carboxyle

L’affirmation

2 est exacte.

Affirmation

3

Non.

A =

Alanine

(Asparagine

= N ou ASN)

Affirmation

4

Non.

Le groupe

carboxyle (–C(O)OH) est présent dans tous

les cas

(C’est même, avec la présence d’un groupe amine (-NH2),

une constante pour un acide aminé !).

Un groupe carboxyle est un groupe fonctionnel

composé d'un carbone, lié par une double liaison à un

oxygène et lié par une liaison simple à un groupe hydroxyle OH.

Rappels :

Les

acides aminés hydroxylés, soufrés, amides sont les suivants :

- S, SER, Sérine. Groupement hydroxyle (alcool).

Site de

phosphorylation dans beaucoup de protéines.

- T, THR, Thréonine. Groupement hydroxyle (alcool).

2 carbones asymétriques.

Site de phosphorylation dans beaucoup de protéines.

AA essentiel.

- C, Sys, Cystéine. Groupement sulfhydryle (Thiol).

Permet

des réactions d’oxydoréduction et de ponts

disulfures.

Métalloproptéine ;

impliquée dans la coordination des métaux.

- M, Met, Méthionine. Groupement thioéther.

Premier AA (Nt) dans la synthèse

protéique.

- N, ASN, Asparagine. Groupement amide.

- Q, GLN, Glutamine. Groupement amide.

AA le plus abondant dans le sang.

Page 6.

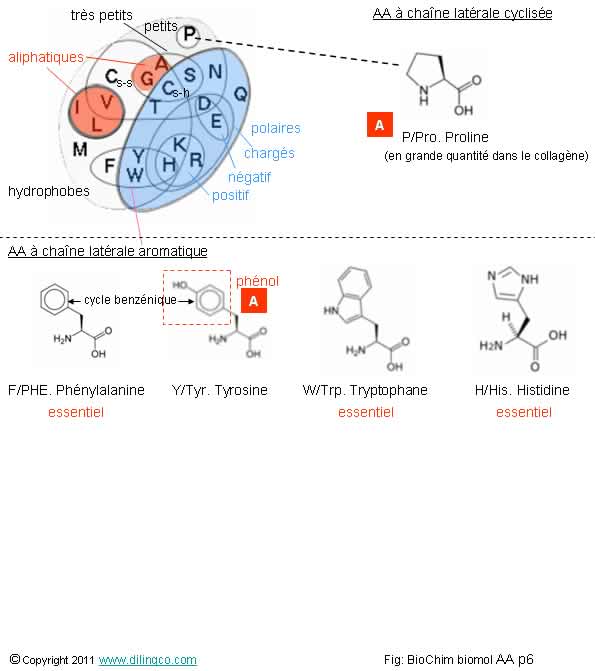

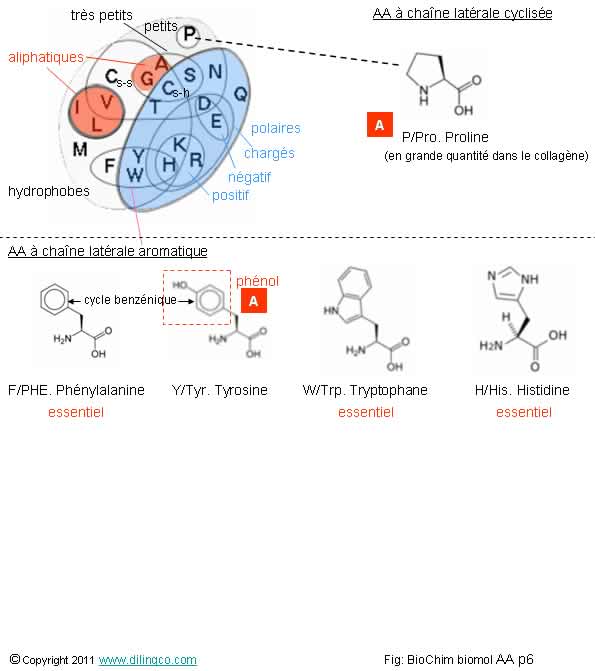

Chaîne latérale cyclisée aromatique

Sélectionner

l’affirmation exacte :

1- H,

histidine, est un AA à chaîne latérale

2-

[A] : Proline : cycle benzénique azoté

3- [B] :

Un phénol = groupe hydroxyle (OH) relié à un cycle benzénique

4- T est

le tryptophane, la plus grosse masse molaire des acides aminés

L’affirmation

3 est exacte.

Affirmation

4

Non.

Tryptophane =

T

Mais oui,

le Tryptophane a la plus grosse masse moléculaire des 20 acides aminés de base.

Rappels :

Acide

aminé à chaîne latérale cyclique :

P, PRO, Proline.

L’hydroxyproline

est très présente dans le collagène.

Acides

amines à chaîne latérales aromatiques :

- F, PHE, Phénylalanine. Chaîne latérale

aromatique (Phényl).

Très

hydrophobe.

AA essentiel.

- Y, TYR, Tyrosine. Chaîne latérale aromatique (Phénol).

Site de phosphorylation pour de

nombreuses protéines.

- W, TRP, Tryptohane. Chaîne latérale aromatique (Indol).

Précurseur de la sérotonine.

AA essentiel.

Page 7.

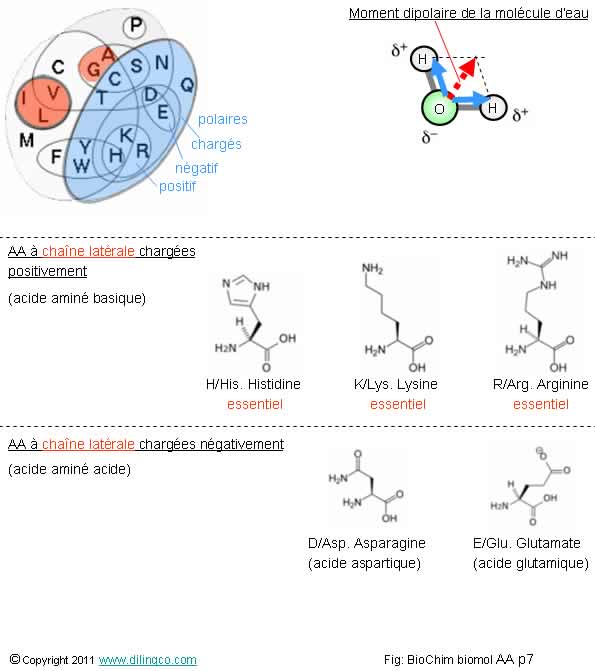

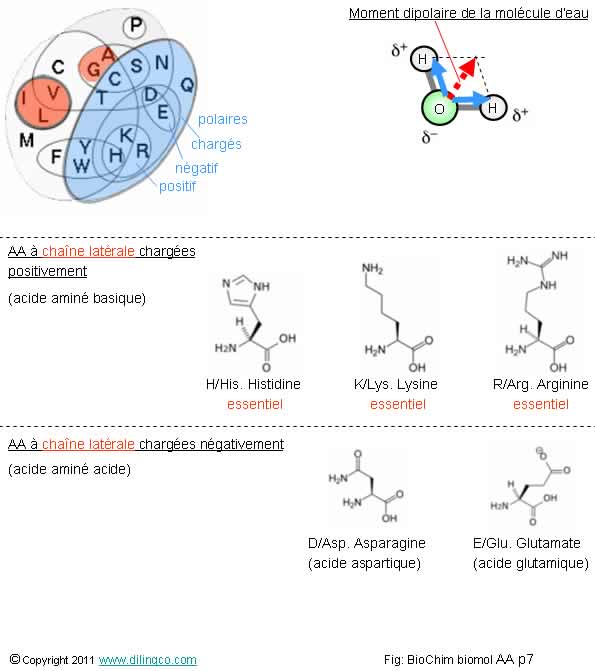

Chaîne latérale chargée +

ou -

Sélectionner

les deux affirmations exactes :

1- Une

molécule diatomique ne peut pas être polaire

2- Un

acide faible en solution se dissocie en partie. En plus des molécules d’origines

non dissociées, il y a formation de cations (ions +) et d’anions (ions -)

3- Toutes

les solutions aqueuses sont des solutions ioniques

4- Les

composés moléculaires apolaires sont majoritairement solubles dans l’eau

5- Parmi

les acides aminés polaire (hydrophiles), certains sont acides, d’autres

basiques, d’autres neutres

6- Une « molécule

polaire » à la même signification qu’une « molécule chargée »

Les

affirmations 2 et 5 sont exactes.

Affirmation

1

Si.

Si les

deux atomes ont des charges électriques très différentes, le moment dipolaire

résultant est non nul et la molécule est chargée électriquement.

Affirmation

2

Oui.

Un acide

fort se dissocie entièrement en solution aqueuse.

Note :

Le sang est une solution aqueuse (le sang est constitué à 79%

d’eau).

Affirmation

3

Non.

De très

nombreux composés (exemples : sucre, éthanol), solubles dans l’eau ne

s’ionisent pas.

Électrolyte

fort :

Un

électrolyte fort se décompose entièrement en ions

dans une solution aqueuse.

Exemple :

HCL + H2O

à H3O+ (aq) + CL- (aq)

(aq) :

en solution aqueuse.

Électrolyte faible :

Un

électrolyte faible, en solution aqueuse, donne en partie des ions et reste

aussi en partie moléculaire (polaire ou apolaire).

Affirmation

4

Non.

Bien que

certains composés moléculaires apolaires (I2, N2, etc.) soient très légèrement

solubles.

Affirmations

5

Oui.

Les AA polaires sont généralement situés à la

surface des protéines, en contact avec le milieu

aqueux.

Les AA

apolaires sont, en général, à l’intérieur des protéines.

Affirmations

6

Non.

Une

« molécule polaire » à une charge résultante découlant du moment

dipolaire non nul (topologie ou présence de doublet non liant).

Exemple (voir figure) : molécule d’eau (polaire), qui a tendance à attirer

les AA polaires.

Une

« molécule chargée » réfère à une charge électrique nette due à un

surplus ou à un manque d’électron(s) : un ion.

Rappels :

AA à

chaînes latérales chargées positivement :

- H, HIS, Histidine

AA

essentiel.

- K, LYS, Lysine. Chaîne latérale aminée, ionisable ç pH acide.

AA essentiel.

- R, ARG, Arginine.

Impliquée dans le cycle de l’urée.

AA essentiel.

AA à

chaînes latérales chargées négativement :

- D, ASP, Acide aspartique.

- E, GLU, Acide glutamique.

Les

chaînes latérales

On peut

distinguer les chaînes latérales suivant leur polarité et leur charge

électrique à pH physiologique :

- chargées positivement à pH 7 (l'acide

aminé est dit basique),

- chargées négativement à pH 7 (l'acide

aminé est dit acide),

- non

chargées à pH 7 mais polaire

(Hydrophiles ;

la polarité les rend attirantes),

- non chargées à pH 7 mais apolaire

(hydrophobes).

Les

acides aminés polaire (hydrophiles), tendent à occuper la

surface des protéines.

Polaire/apolaire.

Moment dipolaire

Le moment dipolaire

électrique d’une molécule est en première approximation la somme vectorielle des moments de chaque liaison

atomique.

Par

convention des chimistes, un moment dipolaire est représenté de la charge – à

la charge +.

Deux

atomes :

L’intensité

du moment dipolaire d’une liaison atomique est liée à la différence de charges

des deux atomes liés (à leurs différences d’électronégativitées)

Molécules

tétraédriques :

Une

molécule tétraédrique avec des doublets d’électrons non liants, qui modifie

l’équilibre nette des charges, présente une somme vectorielle non nulle et

donne une molécule polaire.

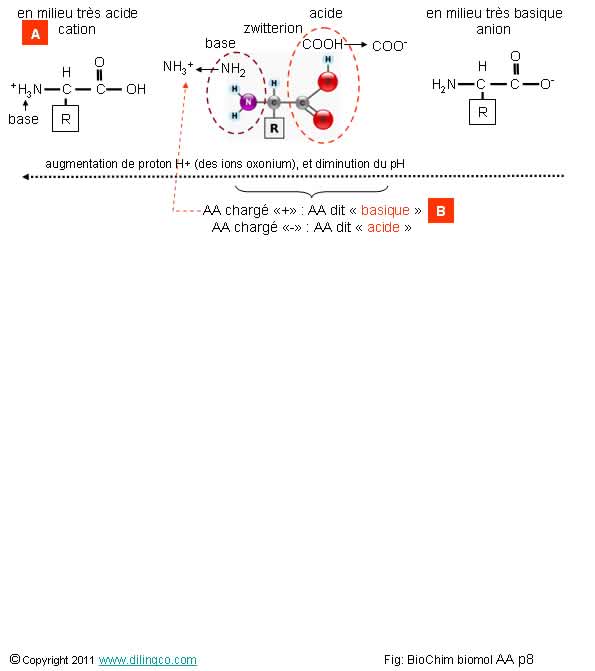

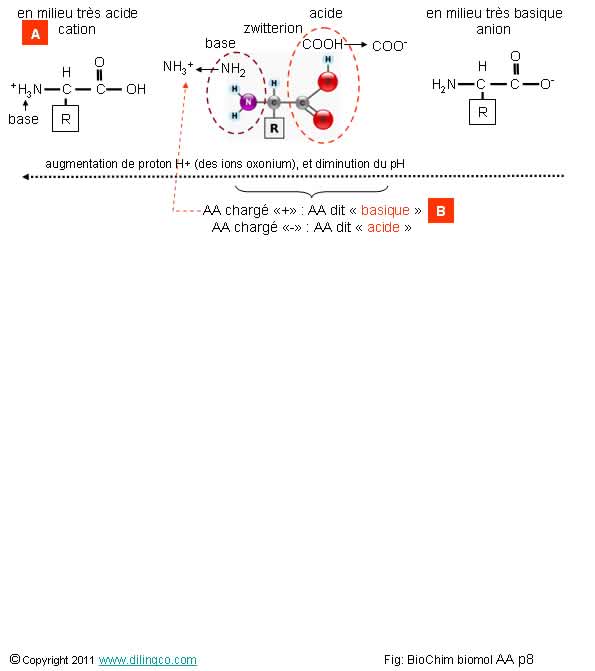

Page 8.

AA basiques et acides

Sélectionner

l’affirmation exacte :

1-

[A] : En solution très acide (beaucoup de protons), l’acide aminé existe

essentiellement sous forme d’anion (charge nette de la molécule négative)

2- [B] : Un acide aminé chargé positivement est dit « acide »

3- Les acides aminés ne

sont pas des molécules amphotères

4- Le pH de passage d’une molécule d’un état acide à un état basique est appelé

son pH isoélectrique (pHi)

L’affirmation

4 est exacte.

Affirmations

1

Non.

En milieu

très acide, l’acide aminé existe essentiellement sous forme de cation

En milieu

très basique, l’acide aminé existe essentiellement sous forme de l’anion

(charge nette de la molécule négative)

Note :

L’acide

aminé est présent dans la solution sous ses différentes ionisations (anion, zwitterion, cation), mais à des pourcentages

variables suivant le pH.

Rappels :

Acide

/ base

L’acide

(souvent noté «AH»), est un élément

chimique qui se dissocie en solution aqueuse pour donner

une base (A-) et un proton H+

Un acide est un donneur de protons.

AH + H2O

<-> A- + H3O+

(L’acide

AH a donné son proton H pour former une base et l’ion oxonium)

Une base est un accepteur de protons.

A- + H3O+ <-> AH + H2O

(La base

A a accepté un proton H pour former un acide AH et de l’eau)

Note :

revoir le thème Chimie, couple acide base.

pH

d’une solution

pH : Potentiel Hydrogène

Le pH mesure l’acidité, ou la basicité (alcanité), d’une solution

aqueuse.

La concentration des ions oxonium/hydronium, H3O+,

détermine l’acidité d’une solution

aqueuse.

Augmentation

du pH (vers une solution alcaline ; basique ; pH :14) =

diminutions des protons H+ (H3O+) de la

solution.

Acide

aminé

- Les

acides aminés sont amphotères ; ils peuvent agir comme des acides ou des

bases suivant les conditions,

- Les AA

comportent au moins 2 proton H dissociables,

- La

charge des acides aminés varie en fonction du pH de la solution,

- chargé positivement à pH 7 (l'acide aminé est

dit basique),

- chargé négativement à pH 7 (l'acide

aminé est dit acide),

Comportement

acido-basique

A cause

des deux groupements :

- amide (-NH2 basique,

qui accepte un proton) et

- carboxylique (-COOH, acide,

qui donne un proton),

les

acides aminés sont amphotères ; ils peuvent agir comme des acides ou des

bases suivant le pH de la solution.

Solution

à pH très acide :

Le groupe

acide –COOH n’est pratiquement pas ionisé :

R-COOH + H2O <--- R-COO-

+ H3O+

(Équilibre déplacé vers la gauche)

Le groupe

amine -NH2est presque entièrement protoné :

R’-NH2 + H3O+

--- > R’-NH3+

+ H2O

(Équilibre

déplacé vers la droite)

La

molécule a une charge nette positive.

Solution

à pH neutre :

Le groupe

acide –COOH cède son proton et le groupe amine -NH2 le capte.

Un zwitterion est une forme neutre avec autant de

charges positives que de charges négatives.

La

molécule à une charge neutre.

Solution

à pH très basique :

Le groupe

amine -NH2 n’est pratiquement pas ionisé.

Le groupe

acide –COOH perd son proton

R-COOH

+ HO- ---- > R-COO-

+ H2O

(Équilibre

déplacé vers la droite)

La

molécule a une charge nette négative.

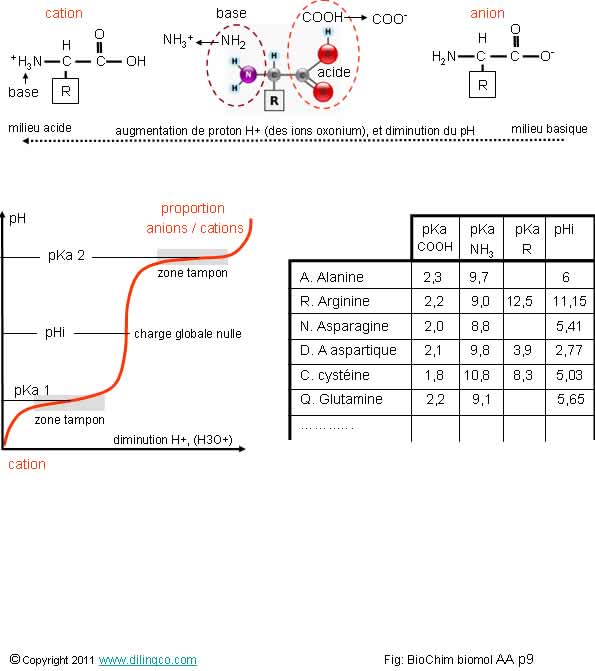

Page 9.

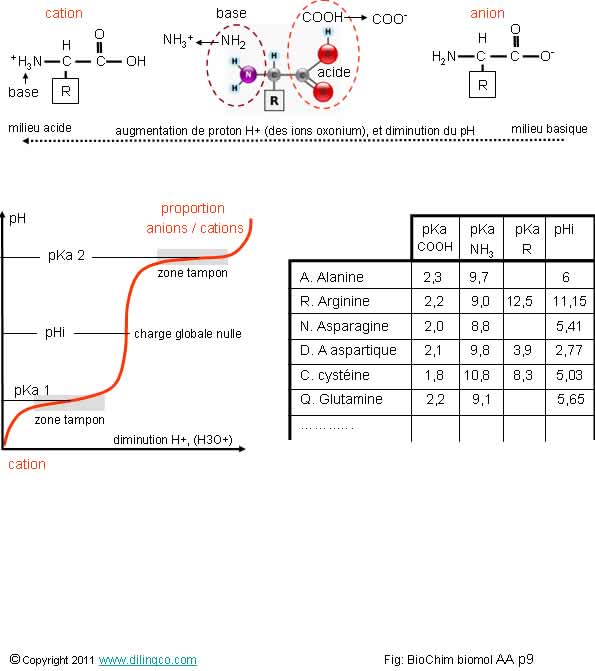

pKA & titrage

Sélectionner

les deux affirmations exactes :

1- Quand

le pH augmente, COOH et NH3+ ont tendance à céder leur H+ au milieu, en

commençant par le COOH, qui va devenir COO-

2-

L’environnement (exemple : le pH physiologique), n’a pas d’impact sur les

propriétés d’un acide aminé

3- L’état

d’ionisation des AA dépend des conditions de pH. Le pH physiologique (pH 7,4)

est à considérer pour déterminer l’état d’ionisation de l’AA qui prévaut

4- Le pKa

de la chaîne latérale n’a pas d’influence sur l’équilibre d’un acide aminé

Les

affirmations 1 et 3 sont exactes.

Affirmation

2 et 3

Si.

Exemple :

L'histidine dont le pHi est proche du pH physiologique, voit sa charge varier fortement

dans cette zone en fonction du pH de l’environnement : ceci est utilisé au

niveau du site actif de certaines enzymes.

Rappels :

Rappels Ka,

pKa, pH :

Voir

« Chimie, Réactions chimiques, Couple acide

base ».

pH,

potentiel Hydrogène

Le pH mesure l’acidité, ou la basicité (alcanité), d’une solution aqueuse.

pH = - Log [H3O+]

Constante

d’acidité Ka & pKa

Pour un

acide faible, et quelle que soit sa concentration, on peut définir une constante d’équilibre

qui caractérise la concentration base/acide

de la solution à l’équilibre.

Ka = [A-].[H3O+] / [HA]

Généralement

le pKa est utilisé, plutôt que le Ka, pour déterminer la force d’un acide.

pKa = -Log Ka

Note :

Ka fort =

acide < = > pKa faible = acide

Titrage

d’un acide aminé

La figure

représente la courbe de titrage d’un acide aminé :

- ne

présentant pas de groupement ionisable sur sa chaîne latérale,

- comme

un acide aminé est un ampholyte, deux pKA existent :

.

pKa 1 est lié à la fonction acide (COOH),

(2

= valeur moyenne du pKa de la fonction carboxyle)

.

pKa 2 est lié à la fonction base (NH3) de l’acide aminé,

(9

= valeur moyenne du pKa de la fonction amine)

- Les

zones où le pH varie peu (zones où le mélange acide et base conjuguée

stabilisent momentanément le pH), sont appelées

zones tampons

- Le pH

de passage d’une molécule d’un état acide à un état basique (et ne présentant

donc une charge électrique nette neutre) est appelé son pH isoélectrique (pHi)

Si la

chaîne latérale :

- n’est

pas ionisable : le pHi est la moyenne de pKa

1 et pka 2,

- ionisable :

le pHi est la moyenne des divers pKa.

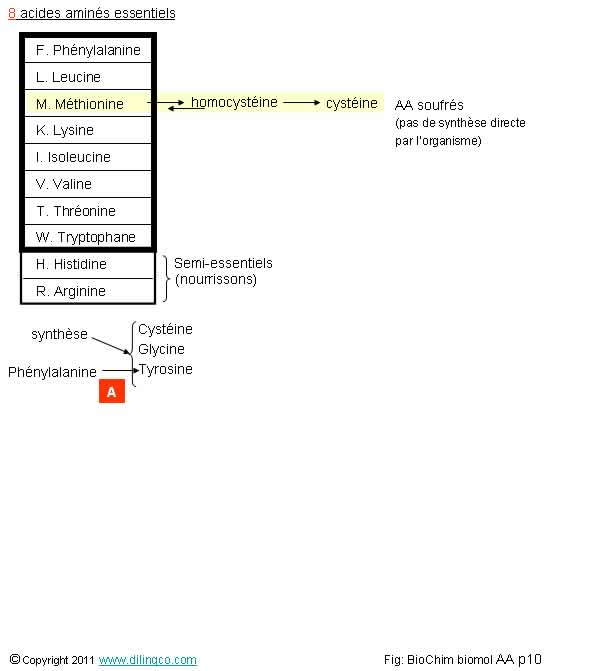

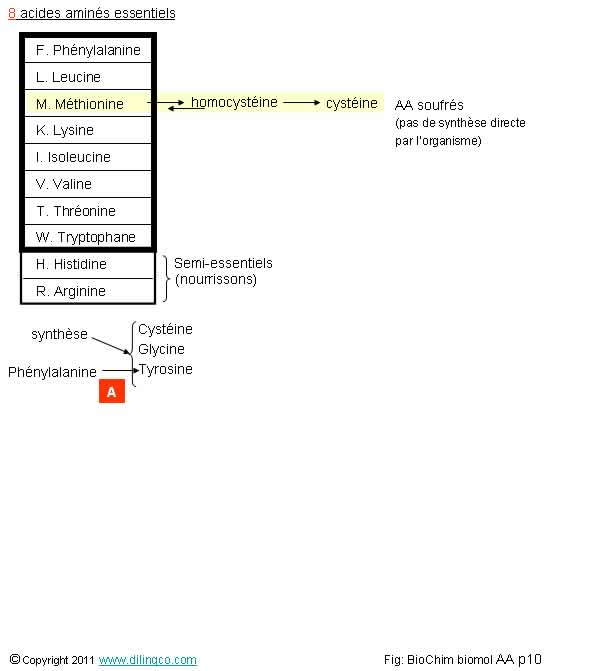

Page 10.

Acide Aminés essentiels

Sélectionner

l’affirmation exacte :

1- Un

acide aminé est dit essentiel s’il ne peut pas être synthétisé par

l’organisme : Son apport est obligatoirement exogène

2- [A] :

La Tyrosine est l’acide aminé précurseur de la phénylalanine

3- Les

acides aminés ne sont pas présents dans les aliments contenant des protéines

4- W,

n’est pas un acide aminé essentiel

L’affirmation

1 est exacte.

Affirmation

2

Non.

Le précurseur

est l’élément chimique source de l’élément synthétisé.

La

phénylalanine est le précurseur de la tyrosine.

Affirmation

3

Si.

Mais dans

des proportions variables suivant l’aliment.

Affirmation

4

Si.

Les codes

à une lettre sont difficiles à retenir.

Ainsi :

-

D : acide aspartique

-

E : acide glutamique

-

K : lysine

-

N : asparagine

-

O : pyrrolysine

-

Q : glutamine

- …

et :

W : Trp,

Tryptophane (qui est bien un acide aminé essentiel).

Rappels :

8 Acides Aminés essentiels pour les humains.

Mnémotechnique

Pour

retenir les 8 acides aminés essentiels, plusieurs phrases existent.

Exemple :

Mets le dans la valise, il fait trop d’his-toires d’argent.

Met :

méthionine

Leu :

leucine

Val : valine

Lys :

lysine

Ile :

isoleucine

Phe :

phénylalanine

Trp :

tryptophane

His :

histidine (semi-essentiel)

Thr

: thréonine

Arg

: arginine (semi-essentiel)

Page

11.

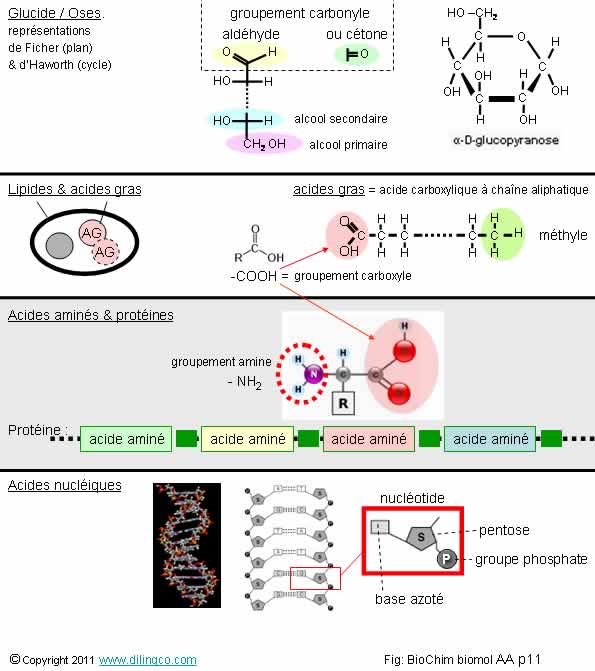

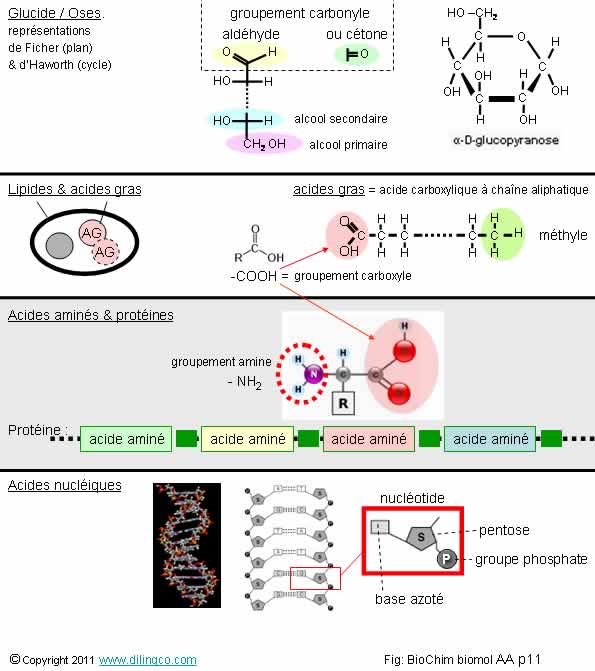

Glc. Lipide. Protéine.

Nucléique

Sélectionnez

les trois affirmations exactes :

1- Les

acides gras sont les composants de base des glucides

2- Les

acides aminés sont les composants de base des lipides

3- Les

lipides sont des polymères de nucléotides

4- Les

acides aminés ont un groupement carboxyle et un groupement amine

5- Un

acide gras est un acide carboxylique à chaîne aromatique

6- Un

acide gras est un acide carboxylique à chaîne aliphatique

7- Un

glucide à un groupe carbonyle (aldéhyde ou cétone) et plusieurs groupements

hydroxyle (-OH)

Les

affirmations 4, 6 et 7 sont exactes.

Affirmation

1

Non.

Les acides gras sont les composants de base des lipides simples et complexes.

Affirmation

2

Non.

Les acides aminés sont les composants de base des protéines.

Affirmation

3

Non.

Les nucléotides sont les monomères des acides nucléiques.

(Ou :

Les acides nucléiques

sont des polymères de nucléotides)

Affirmation

6

Oui.

Un acide gras = acide carboxylique à chaîne aliphatique.

Aliphatique : composé carboné acyclique

ou cyclique, linéaire ou branché, saturé ou insaturé, à l'exclusion des composés aromatiques.

Rappels :

Biomolécules

Une

biomolécule est une molécule qui participe au métabolisme des organismes

vivants.

Principales

biomolécules :

- glucides,

- acides gras, lipides,

- acides aminés, protéines,

- acides nucléiques,

- l’eau.

Les QCM interactifs sont accessibles à partir de la page d’accueil

du coaching virtuel à accès gratuit dilingco.com

Page 1.

Acides aminés et protéines

Sélectionner l’affirmation exacte :

1- Les acides aminés sont des acides organiques contenant un groupement amine

2- [A] : groupement carboxyle

3- [B] : groupement amine

4- [C] : structure spatiale d’une protéine : tous les AA aminés sont dans un même plant. Le nombre total d’acides aminés (à partir des 20 AA de base), est limité

L’affirmation 1 est exacte.

Affirmation 1

Oui.

Les acides organiques (ou acides carboxyliques), sont formés d’un groupement carboxylique (-COOH) et d’un radical quelconque.

Exemple :

Acide formique : H-COOH

Acide acétique : CH3–COOH (dans le vinaigre ; antiseptique et désinfectant)

Acide oxalique : CHOOH-CHOOH

Rappels :

Acides aminés

Les acides aminés (ou aminoacides), ont 2 groupes fonctionnels :

- un groupement carboxyle –COOH

- un groupement amine –NH2.

Protéines

Les protéines sont des polymères d’acides aminés.

Toutes les protéines de notre organisme sont construites à partir de 20 acides aminés de base.

Les acides aminés sont reliés entre eux par des liaisons peptidiques pour former une chaîne plus ou moins longue.

Le nombre et la chronologie des acides aminés d’une chaîne sont spécifiques à la protéine.

Note :

Un enzyme est une protéine avec un pouvoir catalytique.

Page 2.

L - acides alpha aminés

Sélectionner l’affirmation exacte :

1- [A] : les groupements amine, carboxyle, l’hydrogène, le radical (appelé « chaîne latérale »), sont connectés sur le carbone bêta de la chaîne aliphatique

2- [B] : la chaîne latérale aliphatique composée de 3 carbones

3- Les acides aminés les plus communs sont les acides alpha aminés ; Les acides alpha aminés les plus communs sont ceux de la série L

4- L’atome de carbone a un total de 4 électrons

L’affirmation 3 est exacte.

Affirmation 3

Oui.

Ces acides aminés sont les briques de base des protéines.

Exceptions :

- Les membranes bactériennes contiennent des D-alanine et des D-glutamine : acide aminés de la série D.

- Des acides aminés modifiés, qui découlent des acides aminés de base, sont dans le collagène.

Affirmation 4

Non.

Numéro atomique du carbone : 6C

- 2 électrons de cœur,

- 4 électrons de valence.

Rappels :

Aliphatique

Du grec aleiphar, -atos : graisse

(Terme initialement utilisés pour décrire les acides gras à chaîne linéaire))

Composé carboné acyclique ou cyclique, saturé ou insaturé, à l'exclusion des composés aromatiques,

Les carbones de la chaîne aliphatique sont numérotés par les lettres de l’alphabet Grec (le premier : carbone alpha).

Page 3.

Liste et codages des AA

Sélectionner l’affirmation exacte :

1- [A] : 21 des 22 acides aminés de base sont utilisés pour constituer les protéines (Un enzyme est une protéine avec un pouvoir catalytique)

2- [A] : liste des acides bêta aminés de la série D, briques de base des protéines

3- [B] : Un acide aminé ne peut pas être de plusieurs natures

4- L’alanine est l’acide aminé le plus souvent rencontré dans les protéines

L’affirmation 1 est exacte.

Affirmation 1

Oui.

Des acides aminés modifiés, qui découlent des acides aminés de base, peuvent se rencontrer.

Exemples :

- dans le collagène,

- lors des processus métaboliques.

(homo-cystéine, méthyl-histidine, etc.)

Affirmation 3

Si.

Les acides aminés apolaires, aliphatiques, hydrophobes, tendent à occuper le cœur des protéines.

Les acides aminés polaires (hydrophiles), tendent à occuper la surface des protéines.

Affirmation 4

Non.

La leucine est l’acide aminé qui a la plus forte occurrence dans les protéines.

Rappels :

AA : Acides Aminés

2 Codes

Pour faciliter la lecture des AA des composant les protéines, deux codes internationaux existent :

- un code à une lettre

(La première lettre du nom ou, en cas de redondance, une autre lettre)

Le code à une lettre est très utilisé pour le stockage des séquences protéiniques dans les banques de données.

- un code à trois lettres

(Généralement les trois premières lettres du nom de l’acide aminé).

Page 4.

G, A, I, L, V. Chaîne aliphatique

Sélectionner les deux affirmations exactes :

1- Les AA aliphatiques sont apolaires et hydrophobes.

2- La glycine a un radical/chaîne latérale composée d’un seul H, pas de carbone asymétrique et pas de molécule chirale/énantiomère

3- [A] : I = isomére

4- [B] : exemple de molécule polaire

5- Alanine : pas de chaîne latérale

6- [C] : C2H3O2

7- L’isoleucine et la leucine ne sont pas des molécules isomères

Les affirmations 1 et 2 sont exactes.

Affirmation 2

Oui.

Classée dans les AA aliphatique par défaut.

Énantiomères : molécules isomères images l’une de l’autre dans un miroir et non superposables.

Chirales : deux molécules énantiomères.

Isomères : molécules de même formule brute mais de formules semi-développées ou développées différentes.

Affirmation 3

Non.

I = Isoleucine suivant le codage une lettre des AA

(« Ile » suivant le codage à 3 lettres)

Affirmation 5

Si.

Un carbone ; une chaîne latérale méthyle.

Rappels :

AA essentiels

Les éléments chimiques essentiels ne peuvent pas être synthétisés par l’homme mais lui sont essentiels pour son métabolisme.

Les éléments chimiques essentiels proviennent donc de l’alimentation.

Certains acides gras, certains acides aminés, entrent dans ce cas, et sont donc dits « essentiels ».

Page 5.

AA Hydroxylés, soufrés, amides

Sélectionner l’affirmation exacte :

1- [A] : groupement thiol (groupement sulfhydryle)

2- [B] : groupement thiol (groupement sulfhydryle)

3- Lettre «A » : Asparagine

4- Les acides aminés soufrés et amides se différentient par la présence ou non d’un groupe carboxyle

L’affirmation 2 est exacte.

Affirmation 3

Non.

A = Alanine

(Asparagine = N ou ASN)

Affirmation 4

Non.

Le groupe carboxyle (–C(O)OH) est présent dans tous les cas

(C’est même, avec la présence d’un groupe amine (-NH2), une constante pour un acide aminé !).

Un groupe carboxyle est un groupe fonctionnel composé d'un carbone, lié par une double liaison à un oxygène et lié par une liaison simple à un groupe hydroxyle OH.

Rappels :

Les acides aminés hydroxylés, soufrés, amides sont les suivants :

- S, SER, Sérine. Groupement hydroxyle (alcool).

Site de phosphorylation dans beaucoup de protéines.

- T, THR, Thréonine. Groupement hydroxyle (alcool).

2 carbones asymétriques.

Site de phosphorylation dans beaucoup de protéines.

AA essentiel.

- C, Sys, Cystéine. Groupement sulfhydryle (Thiol).

Permet des réactions d’oxydoréduction et de ponts disulfures.

Métalloproptéine ; impliquée dans la coordination des métaux.

- M, Met, Méthionine. Groupement thioéther.

Premier AA (Nt) dans la synthèse

protéique.

- N, ASN, Asparagine. Groupement amide.

- Q, GLN, Glutamine. Groupement amide.

AA le plus abondant dans le sang.

Page 6.

Chaîne latérale cyclisée aromatique

Sélectionner l’affirmation exacte :

1- H, histidine, est un AA à chaîne latérale

2- [A] : Proline : cycle benzénique azoté

3- [B] : Un phénol = groupe hydroxyle (OH) relié à un cycle benzénique

4- T est le tryptophane, la plus grosse masse molaire des acides aminés

L’affirmation 3 est exacte.

Affirmation 4

Non.

Tryptophane = T

Mais oui, le Tryptophane a la plus grosse masse moléculaire des 20 acides aminés de base.

Rappels :

Acide aminé à chaîne latérale cyclique :

P, PRO, Proline.

L’hydroxyproline est très présente dans le collagène.

Acides amines à chaîne latérales aromatiques :

- F, PHE, Phénylalanine. Chaîne latérale aromatique (Phényl).

Très

hydrophobe.

AA essentiel.

- Y, TYR, Tyrosine. Chaîne latérale aromatique (Phénol).

Site de phosphorylation pour de

nombreuses protéines.

- W, TRP, Tryptohane. Chaîne latérale aromatique (Indol).

Précurseur de la sérotonine.

AA essentiel.

Page 7.

Chaîne latérale chargée + ou -

Sélectionner les deux affirmations exactes :

1- Une molécule diatomique ne peut pas être polaire

2- Un acide faible en solution se dissocie en partie. En plus des molécules d’origines non dissociées, il y a formation de cations (ions +) et d’anions (ions -)

3- Toutes les solutions aqueuses sont des solutions ioniques

4- Les composés moléculaires apolaires sont majoritairement solubles dans l’eau

5- Parmi les acides aminés polaire (hydrophiles), certains sont acides, d’autres basiques, d’autres neutres

6- Une « molécule polaire » à la même signification qu’une « molécule chargée »

Les affirmations 2 et 5 sont exactes.

Affirmation 1

Si.

Si les deux atomes ont des charges électriques très différentes, le moment dipolaire résultant est non nul et la molécule est chargée électriquement.

Affirmation 2

Oui.

Un acide fort se dissocie entièrement en solution aqueuse.

Note :

Le sang est une solution aqueuse (le sang est constitué à 79% d’eau).

Affirmation 3

Non.

De très nombreux composés (exemples : sucre, éthanol), solubles dans l’eau ne s’ionisent pas.

Électrolyte fort :

Un électrolyte fort se décompose entièrement en ions dans une solution aqueuse.

Exemple :

HCL + H2O à H3O+ (aq) + CL- (aq)

(aq) :

en solution aqueuse.

Électrolyte faible :

Un électrolyte faible, en solution aqueuse, donne en partie des ions et reste aussi en partie moléculaire (polaire ou apolaire).

Affirmation 4

Non.

Bien que certains composés moléculaires apolaires (I2, N2, etc.) soient très légèrement solubles.

Affirmations 5

Oui.

Les AA polaires sont généralement situés à la surface des protéines, en contact avec le milieu aqueux.

Les AA apolaires sont, en général, à l’intérieur des protéines.

Affirmations 6

Non.

Une

« molécule polaire » à une charge résultante découlant du moment

dipolaire non nul (topologie ou présence de doublet non liant).

Exemple (voir figure) : molécule d’eau (polaire), qui a tendance à attirer

les AA polaires.

Une « molécule chargée » réfère à une charge électrique nette due à un surplus ou à un manque d’électron(s) : un ion.

Rappels :

AA à chaînes latérales chargées positivement :

- H, HIS, Histidine

AA essentiel.

- K, LYS, Lysine. Chaîne latérale aminée, ionisable ç pH acide.

AA essentiel.

- R, ARG, Arginine.

Impliquée dans le cycle de l’urée.

AA essentiel.

AA à chaînes latérales chargées négativement :

- D, ASP, Acide aspartique.

- E, GLU, Acide glutamique.

Les chaînes latérales

On peut

distinguer les chaînes latérales suivant leur polarité et leur charge

électrique à pH physiologique :

- chargées positivement à pH 7 (l'acide

aminé est dit basique),

- chargées négativement à pH 7 (l'acide

aminé est dit acide),

- non chargées à pH 7 mais polaire

(Hydrophiles ;

la polarité les rend attirantes),

- non chargées à pH 7 mais apolaire

(hydrophobes).

Les acides aminés polaire (hydrophiles), tendent à occuper la surface des protéines.

Polaire/apolaire. Moment dipolaire

Le moment dipolaire électrique d’une molécule est en première approximation la somme vectorielle des moments de chaque liaison atomique.

Par convention des chimistes, un moment dipolaire est représenté de la charge – à la charge +.

Deux atomes :

L’intensité du moment dipolaire d’une liaison atomique est liée à la différence de charges des deux atomes liés (à leurs différences d’électronégativitées)

Molécules tétraédriques :

Une molécule tétraédrique avec des doublets d’électrons non liants, qui modifie l’équilibre nette des charges, présente une somme vectorielle non nulle et donne une molécule polaire.

Page 8.

AA basiques et acides

Sélectionner l’affirmation exacte :

1-

[A] : En solution très acide (beaucoup de protons), l’acide aminé existe

essentiellement sous forme d’anion (charge nette de la molécule négative)

2- [B] : Un acide aminé chargé positivement est dit « acide »

3- Les acides aminés ne

sont pas des molécules amphotères

4- Le pH de passage d’une molécule d’un état acide à un état basique est appelé

son pH isoélectrique (pHi)

L’affirmation 4 est exacte.

Affirmations 1

Non.

En milieu très acide, l’acide aminé existe essentiellement sous forme de cation

En milieu

très basique, l’acide aminé existe essentiellement sous forme de l’anion

(charge nette de la molécule négative)

Note :

L’acide aminé est présent dans la solution sous ses différentes ionisations (anion, zwitterion, cation), mais à des pourcentages variables suivant le pH.

Rappels :

Acide / base

L’acide (souvent noté «AH»), est un élément chimique qui se dissocie en solution aqueuse pour donner une base (A-) et un proton H+

Un acide est un donneur de protons.

AH + H2O <-> A- + H3O+

(L’acide AH a donné son proton H pour former une base et l’ion oxonium)

Une base est un accepteur de protons.

A- + H3O+ <-> AH + H2O

(La base A a accepté un proton H pour former un acide AH et de l’eau)

Note : revoir le thème Chimie, couple acide base.

pH

d’une solution

pH : Potentiel Hydrogène

Le pH mesure l’acidité, ou la basicité (alcanité), d’une solution aqueuse.

La concentration des ions oxonium/hydronium, H3O+, détermine l’acidité d’une solution aqueuse.

Augmentation du pH (vers une solution alcaline ; basique ; pH :14) = diminutions des protons H+ (H3O+) de la solution.

Acide aminé

- Les acides aminés sont amphotères ; ils peuvent agir comme des acides ou des bases suivant les conditions,

- Les AA comportent au moins 2 proton H dissociables,

- La charge des acides aminés varie en fonction du pH de la solution,

- chargé positivement à pH 7 (l'acide aminé est

dit basique),

- chargé négativement à pH 7 (l'acide

aminé est dit acide),

Comportement acido-basique

A cause des deux groupements :

- amide (-NH2 basique, qui accepte un proton) et

- carboxylique (-COOH, acide, qui donne un proton),

les acides aminés sont amphotères ; ils peuvent agir comme des acides ou des bases suivant le pH de la solution.

Solution à pH très acide :

Le groupe acide –COOH n’est pratiquement pas ionisé :

R-COOH + H2O <--- R-COO-

+ H3O+

(Équilibre déplacé vers la gauche)

Le groupe

amine -NH2est presque entièrement protoné :

R’-NH2 + H3O+

--- > R’-NH3+

+ H2O

(Équilibre déplacé vers la droite)

La molécule a une charge nette positive.

Solution à pH neutre :

Le groupe acide –COOH cède son proton et le groupe amine -NH2 le capte.

Un zwitterion est une forme neutre avec autant de charges positives que de charges négatives.

La molécule à une charge neutre.

Solution à pH très basique :

Le groupe amine -NH2 n’est pratiquement pas ionisé.

Le groupe acide –COOH perd son proton

R-COOH + HO- ---- > R-COO- + H2O

(Équilibre déplacé vers la droite)

La molécule a une charge nette négative.

Page 9.

pKA & titrage

Sélectionner les deux affirmations exactes :

1- Quand le pH augmente, COOH et NH3+ ont tendance à céder leur H+ au milieu, en commençant par le COOH, qui va devenir COO-

2- L’environnement (exemple : le pH physiologique), n’a pas d’impact sur les propriétés d’un acide aminé

3- L’état d’ionisation des AA dépend des conditions de pH. Le pH physiologique (pH 7,4) est à considérer pour déterminer l’état d’ionisation de l’AA qui prévaut

4- Le pKa de la chaîne latérale n’a pas d’influence sur l’équilibre d’un acide aminé

Les affirmations 1 et 3 sont exactes.

Affirmation 2 et 3

Si.

Exemple :

L'histidine dont le pHi est proche du pH physiologique, voit sa charge varier fortement dans cette zone en fonction du pH de l’environnement : ceci est utilisé au niveau du site actif de certaines enzymes.

Rappels :

Rappels Ka, pKa, pH :

Voir « Chimie, Réactions chimiques, Couple acide base ».

pH, potentiel Hydrogène

Le pH mesure l’acidité, ou la basicité (alcanité), d’une solution aqueuse.

pH = - Log [H3O+]

Constante d’acidité Ka & pKa

Pour un acide faible, et quelle que soit sa concentration, on peut définir une constante d’équilibre qui caractérise la concentration base/acide de la solution à l’équilibre.

Ka = [A-].[H3O+] / [HA]

Généralement

le pKa est utilisé, plutôt que le Ka, pour déterminer la force d’un acide.

pKa = -Log Ka

Note :

Ka fort = acide < = > pKa faible = acide

Titrage d’un acide aminé

La figure représente la courbe de titrage d’un acide aminé :

- ne présentant pas de groupement ionisable sur sa chaîne latérale,

- comme un acide aminé est un ampholyte, deux pKA existent :

. pKa 1 est lié à la fonction acide (COOH),

(2 = valeur moyenne du pKa de la fonction carboxyle)

. pKa 2 est lié à la fonction base (NH3) de l’acide aminé,

(9 = valeur moyenne du pKa de la fonction amine)

- Les zones où le pH varie peu (zones où le mélange acide et base conjuguée stabilisent momentanément le pH), sont appelées zones tampons

- Le pH de passage d’une molécule d’un état acide à un état basique (et ne présentant donc une charge électrique nette neutre) est appelé son pH isoélectrique (pHi)

Si la chaîne latérale :

- n’est pas ionisable : le pHi est la moyenne de pKa 1 et pka 2,

- ionisable : le pHi est la moyenne des divers pKa.

Page 10.

Acide Aminés essentiels

Sélectionner l’affirmation exacte :

1- Un acide aminé est dit essentiel s’il ne peut pas être synthétisé par l’organisme : Son apport est obligatoirement exogène

2- [A] : La Tyrosine est l’acide aminé précurseur de la phénylalanine

3- Les acides aminés ne sont pas présents dans les aliments contenant des protéines

4- W, n’est pas un acide aminé essentiel

L’affirmation 1 est exacte.

Affirmation 2

Non.

Le précurseur est l’élément chimique source de l’élément synthétisé.

La phénylalanine est le précurseur de la tyrosine.

Affirmation 3

Si.

Mais dans des proportions variables suivant l’aliment.

Affirmation 4

Si.

Les codes à une lettre sont difficiles à retenir.

Ainsi :

- D : acide aspartique

- E : acide glutamique

- K : lysine

- N : asparagine

- O : pyrrolysine

- Q : glutamine

- …

et :

W : Trp, Tryptophane (qui est bien un acide aminé essentiel).

Rappels :

8 Acides Aminés essentiels pour les humains.

Mnémotechnique

Pour retenir les 8 acides aminés essentiels, plusieurs phrases existent.

Exemple :

Mets le dans la valise, il fait trop d’his-toires d’argent.

Met : méthionine

Leu : leucine

Val : valine

Lys : lysine

Ile : isoleucine

Phe : phénylalanine

Trp : tryptophane

His : histidine (semi-essentiel)

Thr : thréonine

Arg : arginine (semi-essentiel)

Page 11.

Glc. Lipide. Protéine. Nucléique

Sélectionnez les trois affirmations exactes :

1- Les acides gras sont les composants de base des glucides

2- Les acides aminés sont les composants de base des lipides

3- Les lipides sont des polymères de nucléotides

4- Les acides aminés ont un groupement carboxyle et un groupement amine

5- Un acide gras est un acide carboxylique à chaîne aromatique

6- Un acide gras est un acide carboxylique à chaîne aliphatique

7- Un glucide à un groupe carbonyle (aldéhyde ou cétone) et plusieurs groupements hydroxyle (-OH)

Les affirmations 4, 6 et 7 sont exactes.

Affirmation 1

Non.

Les acides gras sont les composants de base des lipides simples et complexes.

Affirmation 2

Non.

Les acides aminés sont les composants de base des protéines.

Affirmation 3

Non.

Les nucléotides sont les monomères des acides nucléiques.

(Ou : Les acides nucléiques sont des polymères de nucléotides)

Affirmation 6

Oui.

Un acide gras = acide carboxylique à chaîne aliphatique.

Aliphatique : composé carboné acyclique ou cyclique, linéaire ou branché, saturé ou insaturé, à l'exclusion des composés aromatiques.

Rappels :

Biomolécules

Une biomolécule est une molécule qui participe au métabolisme des organismes vivants.

Principales biomolécules :

- glucides,

- acides gras, lipides,

- acides aminés, protéines,

- acides nucléiques,

- l’eau.